10、被天花夺命的两位唐国女子(下)

“金城公主死于天花,是有诸多史料记载的,敦煌文献就有记载。”落藏永旦博士说。因从于阗邀请的和尚带来的病毒,不只金城公主被染上,很多图伯特人都被染上。检索到相关文章提及金城公主739年去世,“于阗逃难僧人来蕃的时间可能是735年左右。这一时期,大批的外来僧人散居在山南、拉萨等地的寺庙内……”【1】 “大约在外来佛教僧侣进入吐蕃三年后,发生了一次严重的天花大流行,金城公主本身也在这次的瘟疫当中丧命。支持苯波的大臣们,藉口这些僧侣是发生瘟疫的原因,就把他们赶出吐蕃。”【2】

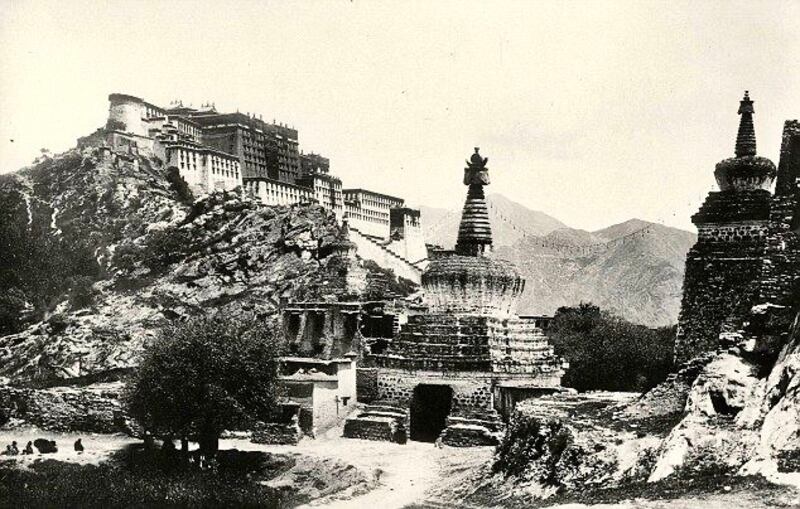

金城公主可能是个脾气很坏的任性女子。据夏格巴·旺秋德丹先生记载,金城公主到吐蕃后诸多不顺,日子过得很郁闷,就想逃离,但无人助她,连辗转得知她情况的唐国皇帝都拒绝,还派信使送去措辞甚严的信,要求她“为了我和我的国家,你务须留住吐蕃”,结果她“心烦意乱,使吐蕃一些风水宝地受到破坏”【3】,包括将连接布达拉宫所在的玛波日山和甲波日山的地脉切断,为的是要破坏强盛吐蕃的风水,这个迁怒发狂的动作不可谓不霸蛮。

实际上,吐蕃与唐国并存的近三百年,除了“和亲”并由此可见双方的地位及关系,还有多次战争但经常是唐国失败,以致于需要多次写信给吐蕃恳切求和,甚至还让大诗人白居易代笔呢。据记载,在公元808年至810年,白居易数度受命,以唐宪宗皇帝的名义两次致信吐蕃两位宰相,要求归还被吐蕃占领的地方和抓走的使者,又以唐国两个边疆军事总督的名义分别致信吐蕃的两位节度使【6】谈及边境事态,至少写过四封信,“总计2100个汉字遗留至今”,语言之生动,表达之恳切,堪称感人肺腑。比如以唐国皇帝的口吻这样对吐蕃宰相诉说:“彼此不侵。虽未申以会盟。亦足称为和好。必欲复信修誓。即须重划封疆。虽两国盟约之言。积年未定。但三州交割之后。克日可期。朕之衷情。卿之志愿。俱在于此。…冬寒。卿比平安好。遣书指不多及。”大诗人也太不容易了,把满腹诗才付诸于为国降和、代人捉刀的书信,又像是外交部发言人,这也是历史上罕见的细节。

注释:

【1】唐朝长安佛教对吐蕃佛教的影响-许得存:http://www.shanxifojiao.com.cn/fxy/lb1/2011/0903/554.html

【2】利美运动之研究(Study of “Rismed” Movement),萧智隆撰(南华大学宗教学研究所硕士论文)http://nhuir.nhu.edu.tw/retrieve/21452/100NHU05183007-001.pdf

【3】夏格巴·旺秋德丹:又写夏格巴·旺曲德典,Wangchuk Deden Shakabpa,1907-1989年,西藏噶厦政府官员,西藏当代历史学家。用英文著写《西藏政治史》,1967年在耶鲁大学出版。后更名《十万明月:高阶西藏政治史》,添补大量原始资料于1976年出版藏文版,2010年译成英文版。被国际藏学界认为是“提供了大量新的信息,包括西方学者未曾接触过的一些文献,可被视为这段时期西藏史的开山之作”。但被中共批判,并由中国藏学研究中心翻译为内部资料《藏区政治史》,以供批判。

【4】金城公主舞台剧:https://baike.baidu.com/item/%E9%87%91%E5%9F%8E%E5%85%AC%E4%B8%BB/23667481

【5】据文献记载,此碑是吐蕃国与唐国为划定界线,互不侵扰,信守和好,以藏汉两种文字于823年立下的盟誓之碑。其中最著名的两句是“蕃于蕃国受安,汉亦汉国受乐,兹乃合其大业耳。依此盟誓,永久不得移易,然三宝及诸贤圣日月星辰请为知证。”

【6】即《白居易致吐蕃当局书》(公元808-810年),(捷克)约瑟夫·柯尔玛斯著,阿沛·晋美译,见《国外藏学研究译文集》第一辑,西藏人民出版社,1985年。

(本文发表于自由亚洲特约评论2022.07.12:https://www.rfa.org/mandarin/pinglun/weise/ws-07122022135605.html)

没有评论:

发表评论