13、我没心没肺地打了疫苗(下)

让我试着继续思考:当六世班禅喇嘛踏上了去往“污秽之沼”【1】的长路,抵达北京后被具有隐喻意义的天花病毒杀死,这成了一个寓言。天花病毒在图伯特与中国、在喇嘛与皇帝之间充当了神秘的、可怖的角色,哪怕班禅喇嘛的死很有可能与它无关。更何况,若按照古老的图伯特医学著作《四部医典》对于疾病的解释,类似班禅喇嘛这样一个“身如白莲,无垢”【2】大修行者,是完全能够做到不让病毒近身、侵身的,又何以会被象征五毒的疫病夺去生命?

宗教还有另一种解释,这在图伯特的民间故事中有很多。比如一个流传甚广的故事说,康区的一位仁波切在靠近中国的边境达折多(Darzêdo,今四川省甘孜藏族自治州州府康定)时,“一场可怕的天花,流行袭卷该地居民,多珠千试图平服传播疾病、似蛇的龙族,但是没有成功。但由于他的菩提心和自他交换(也就是将自己置身于他人之地)的神奇力量,他自己承担了这疾病,以期能压服这场瘟疫。”【3】不久他以一位大圆满成就者的方式,代替染疫众生往生了。

因出于利他而主动感染天花、自我牺牲,这当然是菩萨才有的悲心行为。我深信有不少高僧大德具有如此非凡的愿力和行动。但如果把六世班禅喇嘛在一个特殊的地方,以特别的方式突然离世,也赋予这种崇高的解释的话,会不会是某种粉饰或自我安慰的说辞呢?会不会反而因此遮蔽了事件的真相呢?不过这样的揣度似乎远离了我写作此文的本意,我本身作为一个佛教徒也似乎应该认可这样的解释。犹豫良久,我还是觉得更应该以一个知识分子的身份,对历史事件做出自己的分析和判断才是合适的。

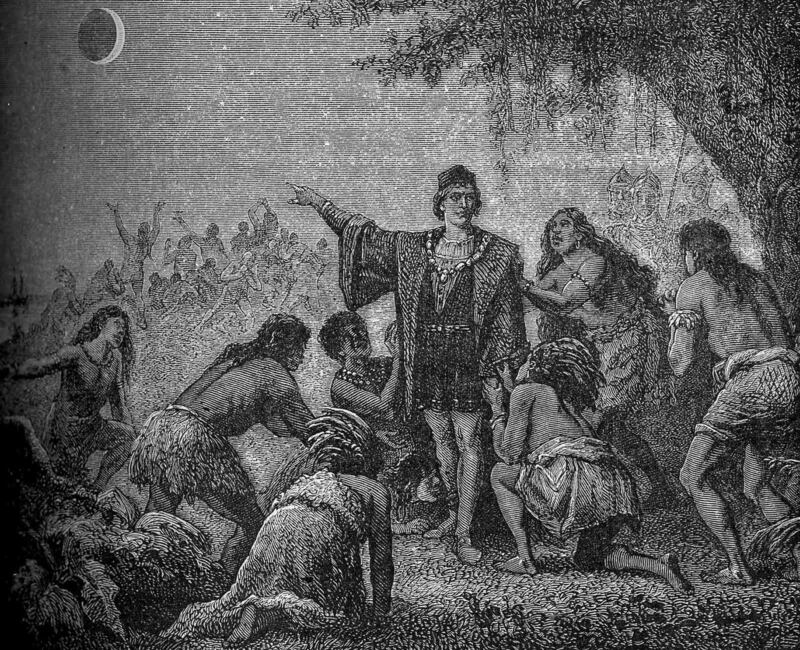

实话实说吧,在交织着诡谲的政治风暴的漫长历史上,我们图伯特的诸如六世班禅喇嘛等等高阶喇嘛,总是对一个个外面的“功德主”抱的幻想太多了:并非会送很多大礼包,会说很多“扎西德勒”,会画很多幸福蓝图,会许很多宏大愿望的,就是象征无边智慧的文殊菩萨的化身。一手持利剑斩断无明、一手持莲花上顶经书的文殊菩萨德才超群,不可能变成政治权力高于一切的独裁者或暴君。把那些世俗帝王们画在再多的唐卡和壁画上也不可能改变这个事实,反倒是主动取悦深谋远虑实际上佛口蛇心的“功德主”的动作太大,最终却失去了自己的一切甚至更多,甚至遗患无穷。你或以为双方平等,或以为自居弘法者之位而拥有精神高度的优越感,然而在包括了诸如三十六计之类世间法的世俗剧场,正如社会科学家詹姆斯·斯科特在《支配与抵抗艺术:潜隐剧本》【4】中指出:“特权阶级希望从宗教那里获得的不是别的,只不过是对于其正当性的心理确认”,而在无论换了多少个面具的霸权者的故事里,你只是诸多从属者之一,而且被视为蛮夷的你更是被征服者之一,因而你所讲述的只是难以出现在公开剧场的“潜隐剧本”而已。

另外,还有一个很关键的问题是,类似天花这样的长达三千多年肆虐人间的恐怖瘟疫,如今真的就戛然而止了吗?天花形成的庞大阴影或对天花的深深恐惧,因为据说今天已经根除了这种疫病就会烟消云散吗?难道不会形成集体记忆,潜入人类的记忆基因,代代相传下去,变成某种伴随一生的、类似业力这样的“隐现的存在”吗?一位秘鲁裔女作家以三位当代拉美人的经历为线索,以银、剑、石作为拉丁美洲的三重烙印,讲述拉丁美洲充满暴力与不公的千年历史,当然被西班牙殖民者带去的天花瘟疫是灭顶之灾的最大助力。我读她的著作时受到的震撼无需赘言,更被深深触动的是书中这段话【5】:

“对于经过数百年历史形成的思维方式,人类学家有一个专用名词,叫‘跨代表观遗传’(transgenerational epigenetic inheritance)。……它关于社会环境能对整个一代人或一个族群产生生物学影响的主张有着广泛而深远的意义。……父母当中的一人遭受暴力,其影响会遗传给胎儿,例如,大屠杀或种族灭绝行动能对未出生的胎儿产生长久的影响。家庭暴力和战争也有同样的效果。那么,对于经历了充满暴力的历史,至今仍生活在残酷与流血的遗产中的人民,这意味着什么呢?”

由此及彼,联想到天花以及天花之类的灾难,同样会给人类造成“跨代表观遗传”似的影响,如同某种无法摆脱的宿命般的诅咒。事实上我们今天到处都可以看到,以致于远远近近有那么多的哭泣和哀号此起彼伏,而这样的思考和经验或可能成为另一篇文章的主题,不过我写这篇文章已经写得有点累了,更想写诗或写朝觐圣山的朝圣日志之类,那是我更喜欢做的事。

注释:

【1】原话为“几个世纪以来,与19世纪的许多欧洲人一样,藏人也将中国视为天花的摇篮。如果一个人还没得过天花,那么去中国旅行就被认为是一个人用生命赌博。因此,如果我们阅读一些西藏喇嘛的传记,可以得知对天花的恐惧是避免前往中国的主要原因之一。……在听说班禅喇嘛访问中国后,松巴堪布耶西班卓(1704-1788)告诉他的朋友,‘如果他还没有得过天花,中国有很多传染病。其身如白莲,无垢,不应该去污秽之沼。’”,见论文《Misdiagnosis or Political Assassination? Re-examining the Death of Panchen Lama Lobsang Palden Yeshe from Smallpox in 1780》(“误诊,或政治暗杀?——重考1780年因天花而死的班禅喇嘛洛桑·贝丹益希”),Lobsang Yongdan(落藏永旦)写。

【2】同上,为松巴堪布耶西班卓所言。

【3】《雪狮蓝绿色的鬃毛》,(美)舒雅·达著,谷响译,台湾众生出版社,1996年。

【4】《支配与抵抗艺术:潜隐剧本》,(美)詹姆斯·C·斯科特著,王佳鹏译,南京大学出版社,2021年。

【5】《银、剑、石:拉丁美洲的三重烙印》(Silver, Sword, and Stone: Three Crucibles in the Latin American Story),(美)玛丽·阿拉纳著,林华译,中信出版集团,2021年。

没有评论:

发表评论