23、瘟疫时光中的某种救赎(上)

当2020年这漫长、特别却又流逝极快的疫年接近尾声时,我坐在中国南方的一个人工池塘的旁边写这些故事。这个池塘不大,是在一座被中国文人墨客歌咏描摹的名山附近。池塘里有不少鱼,是那种观赏鱼,色彩斑斓。有一条大鱼,金色的,可能已经年老的,锦鲤。它与我建立了友谊。其实是因为我每天会带些面包来喂它,它便记住了我的声音和身影。我每次走近池塘,它再远也会游过来,丝绸似的两鳃像翅膀一张一合,忽闪忽闪,如同与我打招呼。有时它会游到林木丛草投到水面的阴影里,伸展身体如一把剑,静静地浮游着,我也会静静地看着,心里生起对万物有灵的感激。

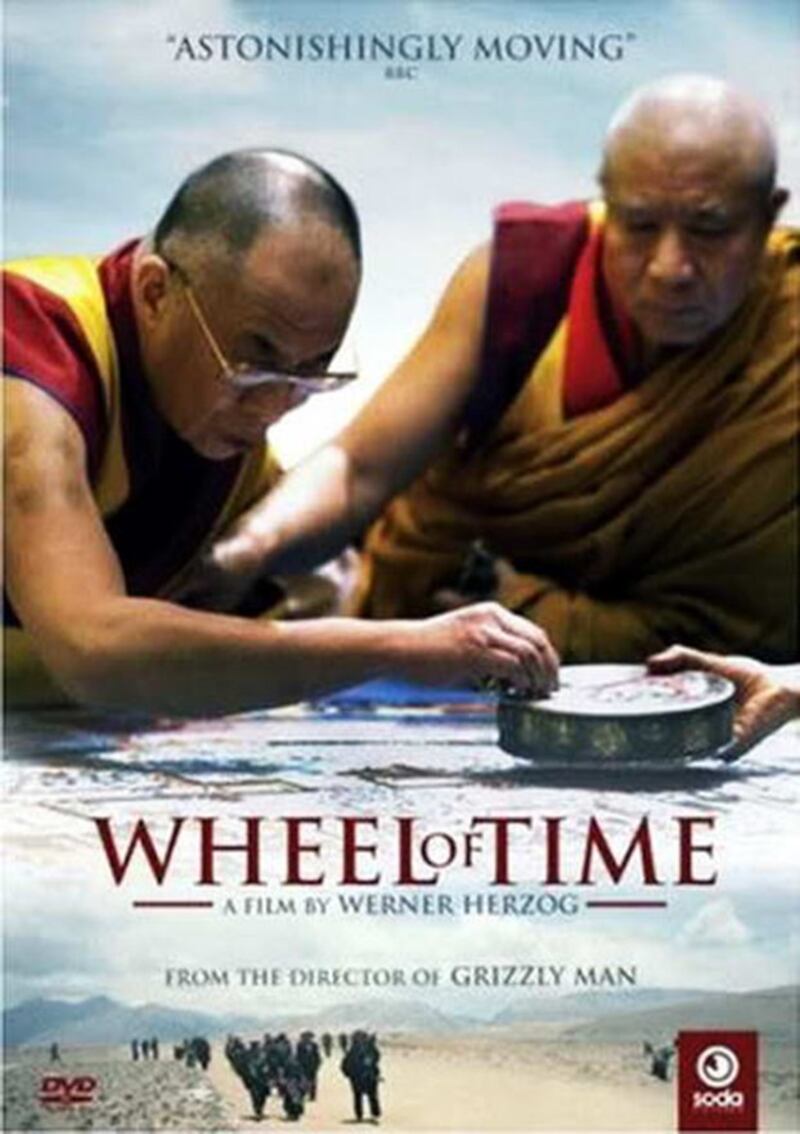

恰如这篇文章的标题,之所以我写下这些故事,缘于2002年在圣山前偶遇的行脚僧-达琼喇嘛。我说过,他的形象和圣山重迭,成了我那次转山之行非常深刻的记忆。德国电影大师赫尔佐格(Werner Herzog)的纪录片《Wheel of Time》(《时间之轮》)拍摄了那年转山盛景(他还去印度的菩提迦耶和奥地利的格拉茨,拍摄了尊者达赖喇嘛主持的两次时轮金刚灌顶法会)。我描述过其中的镜头:

“苍茫的雪域大地。绵延不绝的雪山。坐在摇摇晃晃的卡车上的牧人、农民和僧侣。一步一个等身长头的牧人、农民和僧侣。但更多的不是绛红色的僧侣,而是面目黝黑、牙齿洁白的牧人和农民。

“

‘塔钦’(经幡柱)高高地树立起来了。满山遍野的信徒们在欢呼。煨桑。抛洒隆达。供奉糌粑。然后念着‘坚热斯’(观世音菩萨)的、‘卓玛’(度母)的、‘绛白央’(文殊菩萨)的、‘多吉甚巴’(金刚萨埵)的、‘古汝仁波切’(莲花生大士)的真言心咒转山。这是属于民间的仪轨,从雪域的山山水水当中土生土长的仪轨。

“有一个镜头难以忘怀。一个磕着长头的女子经过一条小河,她没有跨过小河才又磕头,反倒双手合掌举过头顶,从顶到额再至胸前,继而缓缓跪下,跪在水中的石头上。奔流的河水,仍然是她和她身后的女子,她们的朝圣之路。

“最后的镜头。远远地看冈仁波齐,果然如同一尊坐着的佛。拍摄的角度是特别的。是从玛旁雍措这边拍摄的吗?还是从岗仁布钦下面的哪条河?不,应该是玛旁雍措,在我的记忆里是这样的。波光粼粼的水,竟像无数盏燃烧着火苗的灯朝着圣山。像祖拉康的千盏酥油供灯朝着诸佛菩萨。但这火苗不是红色的,而是蓝色的。当火焰的纯度达到极限,就会转变成蓝色,是这样的吧?”

我当时转山也遇到了来自各地的信徒,其中有不少印度教徒。一位拄着木棍的印度妇人出现高山反应,行走艰难,我跟她聊过几句,导游翻译她的话说,即便是死了,也是幸福的解脱。一位白胡须漫长编成了辫子的印度老者穿长长的黄袍,与他合影时他突然伸手在我头顶像是要摩顶,吓了我一跳,当然现在回忆觉得美好。有十多人围坐在圣湖玛旁雍措前举行祭祀仪式,由一位女祭司似的美目女子主持,并将取来的湖水分发众人时也赠予我一掬,还在我的眉心间抹了一点红。这一切都表明圣山及圣湖是图伯特与印度共享的文化和精神的象征。

在写作与回忆中,圣山冈仁波齐如同某种救赎,在遥不可及的远方日益清晰。我的意思是,十八年之后,由于名为新冠病毒的瘟疫肆虐,整个世界深受其苦。这里略举几个事例:疫情中,尼泊尔卡尔纳利省宣布关闭其沿中尼边界的陆路口岸,“其辖区希尔萨雅犁口岸对应中国西藏自治区普兰口岸。普兰口岸是西藏西南部对外贸易往来的主要口岸,历史上也是印度教徒朝拜冈仁波齐山的必经之路。”[1]疫情中,各地藏人朝拜圣山的转山愿望仍旧难以实现,受困于跟疫情一样厉害的边防严控,一些Limi人仍在普兰市场做生意,但不被容许走得更远。疫情中,距离圣山很近的、与印度接壤的边界,发生夺去中印双方军人生命的血腥冲突,并在各自国家掀起强烈风波,而在争端最前沿各自都有藏人士兵相互对峙;普兰县城的山坡上于文革时代用石块垒砌的“毛主席万岁”,被中国游客拍摄后红遍中国网络,以致于旁边又新添了更多的巨型口号,如“中国共产党万岁万万岁”,还有中国军队的军旗和红五星。

注释:

[1]据报道,关闭口岸的时间是2020年3月7日。

(本文发表于唯色RFA博客

2021.11.29:https://www.rfa.org/mandarin/pinglun/weiseblog/ws-11292021134304.html)

没有评论:

发表评论