3、朝圣路上的片断:在科迦寺追问,在托林寺饮泣(一)

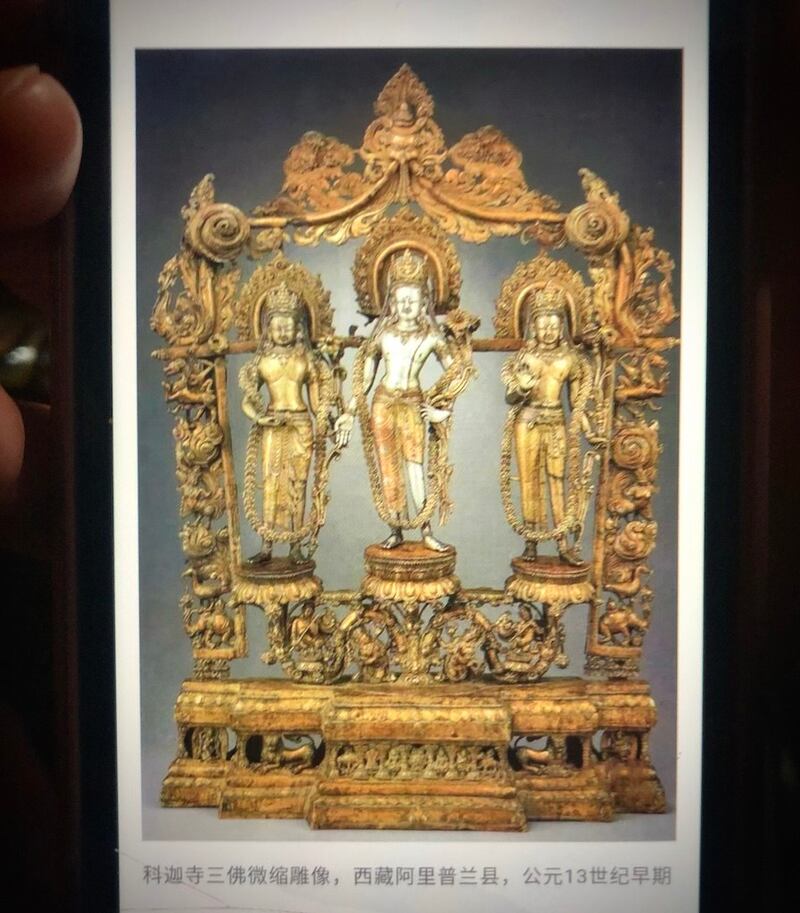

我迫不及待地想去科迦寺。但这座原本由大译师洛扎瓦·仁钦桑布在996年创建的寺院,位于距离普兰县城18公里的村庄,找不到顺路的车辆,只能租车。虽然车费不便宜,但我渴望见到我写过的“银身三怙主”圣像,就一定要去科迦寺。一路上,我似乎听见了那首宣歌:“……只要还有一口气,就要朝拜诸圣地;只要还有一口气,就要朝拜科迦银身三怙主。”

其实我不只为朝拜,而是想要亲耳听到当地人,或者说如今寺院的僧侣,如何讲述在腥风血雨的文革中,原本早于科迦寺就已塑造、有上千年历史的三尊圣像遭遇了怎样的劫难。我的倾听主要在于求证,即我之前在关于圣山冈仁波齐及圣山南面的利米地方的长篇散文(收录于去年底在台湾出版的新书《疫年记西藏》)中,所记录的关涉三圣像被毁损、被肢解的劫难是否属实,是否如此惨绝人寰。

到了科迦寺,我甚至无心细看整个寺院的面貌,而是直奔大殿,一眼即见三圣像——从左至右,立于法座上的金刚持菩萨、文殊菩萨、观世音菩萨,藏语又称“布让文殊觉沃”。而“布让”即普兰 -- 正是所有抵达这里的朝圣者凝视与祈祷的中心。挤在朝圣者当中慢慢绕行,我终于接近正在讲述寺院最初如何建造的年轻僧侣。

“古修啦(对僧侣的尊称),这三尊圣像是旧的还是新的?是不是在文革中被毁了?”我谦恭地,却坚决地询问。

“没有毁,没有毁,”年轻僧侣连声否认,并说“这就是旧的。”

不只是香火僧闭口不言,从网上搜到的讯息有,中国中央电视台4频道即中文国际频道曾介绍说,来自科迦寺的文殊菩萨像“通体为银质,制作非常精美,……有一千多年的历史”;不只是宣传喉舌忽略不提,我从一本新近网购的,由中国建筑学者著述的《阿里传统建筑与村落》里找到对科迦寺的介绍,竟然只说历史上寺院遭受火灾、水灾等,却根本不提文化大革命一个字,根本就是在抹掉文革被毁的事实,以新充旧,以假充真,篡改历史。当然,这从来都是他们最擅长的。实际上,我们今天在科迦寺的几个佛殿里,还能看见很多壁画上诸佛菩萨的脸部都被捣毁了,然而因为类似的破坏太多,所以也就无所谓修复,以致于至今依然残缺,当目睹时我不禁悲怆满腹。

数日后,即已是我回到拉萨后,从微信朋友圈看到一个小视频,是科迦寺刚刚举行的一场金刚法舞的法会,面具与法衣古朴,竟有些仿若往昔。不知道法会开始之前有没有让乡民供奉古老的宣舞,事实上正如三圣像被毁,具有千年历史的宣舞也被中止,待之后重又恢复时却已是遗失多多,改编多多,变得不伦不类。而外界不了解的还有,如今中国当局对西藏寺院有所谓的“九不准”的规定,包括不准增加新的佛像、不准增加更多的僧侣,寺院建筑若有破损,必须报告政府有关部门批准修复,不准擅自维修等等。