10、

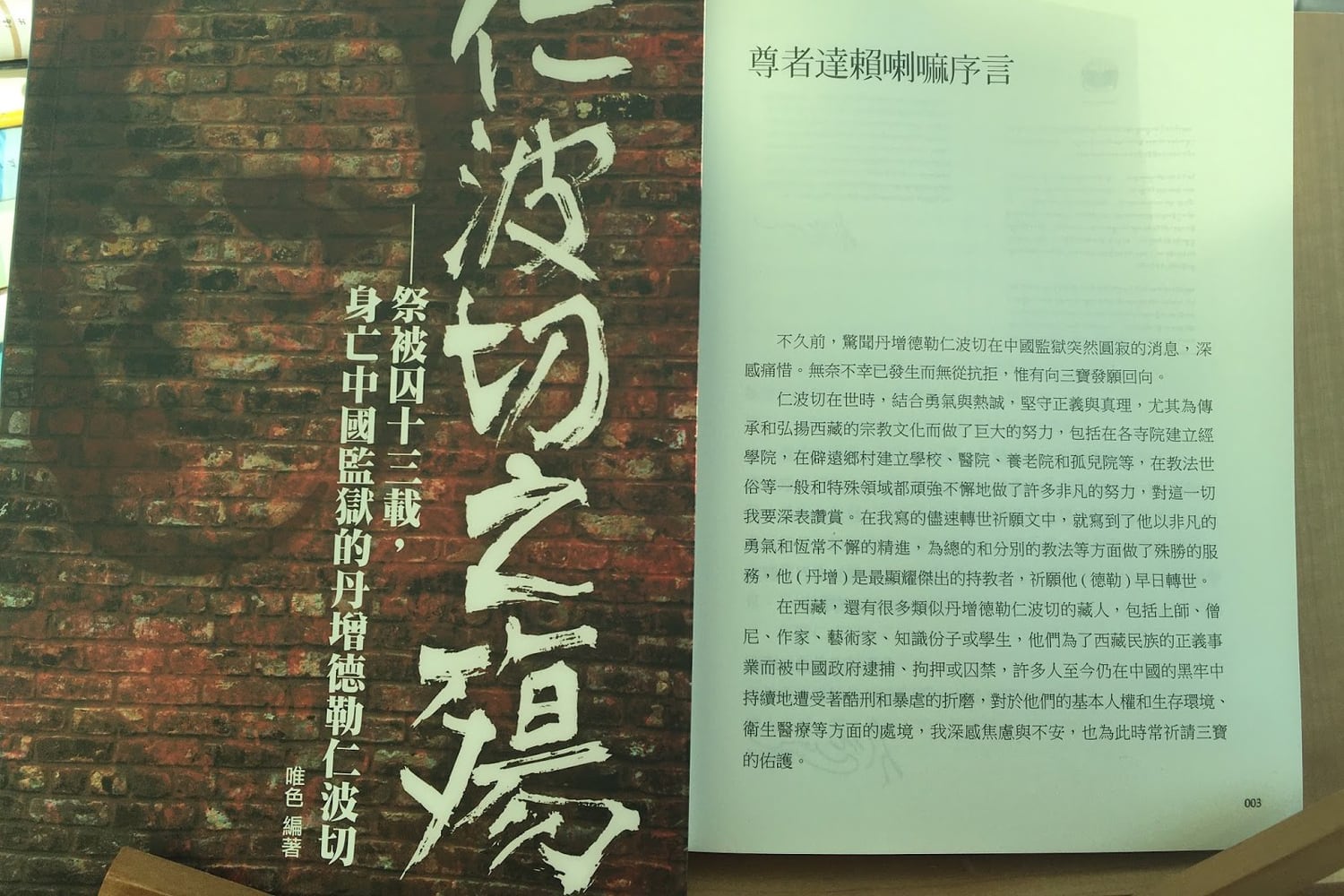

……随着时间的推移,我越来越多地了解到这些残酷的真相,从而改变了我旧有的那种浪漫化的游历与写作,慢慢地转变成饱含泪水、叹息和挣扎的记录,并开始祈望所有的叙述能够具有编年史的广度和史诗的感染力。这更是漫长的后话,需要我另写文章详述。不,我为此写的不是文章,而是一本类似跟踪记录长达十多年的档案之书,书名是《仁波切之殇》。

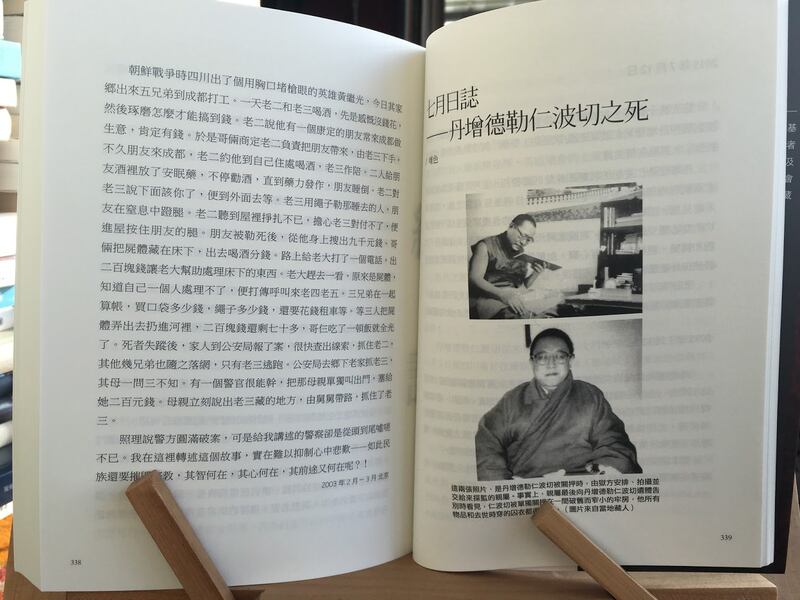

是的,丹增德勒仁波切在蒙冤入狱十三年后突然离奇亡故,那是2015年在酷暑难耐的四川省会成都的川东监狱发生的。而他遭强行火化后的骨灰在悲伤的亲人带回故乡的路上,竟然被权力的化身抢夺并倒入了滔滔奔流的大渡河水……

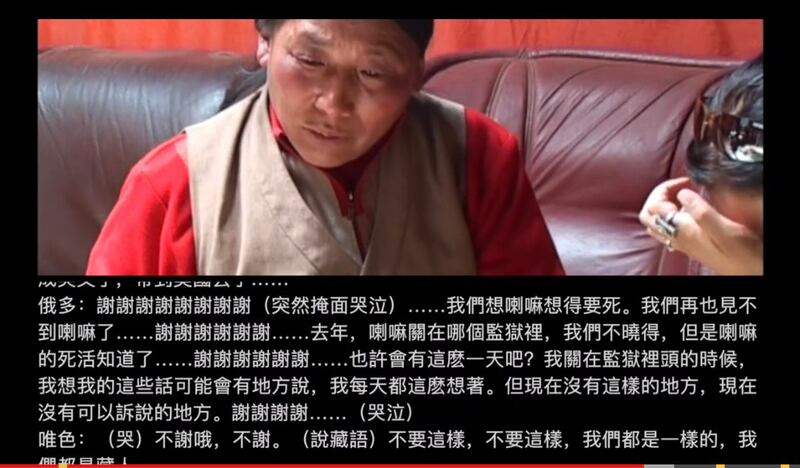

给我编过六十三根发辫的俄多,在2008年那个多事之年与特意经过此地的我很不容易、也是很短暂地再见时哭诉道:“我们这里三年了,没有过节日。整个塔子坝,三年没有节日过。每天都在说喇嘛,一天天喊喇嘛,老人死的时候喊着喇嘛的名字。这个名字提不得,我们这里,没有人不哭。啊啊啊,中国这么对待这样一个喇嘛,喇嘛什么错事都没做过……”俄多和降村如今都离开了人世,不知最后将他们的肉身天葬的是谁?他们的年纪都不算大,却在丹增德勒仁波切悲惨离世后的这几年里接踵离世,就像是心碎而死。

“……知道吗?我多想说出/这世上没有的语言/和我们的母语接近/但更纯净,带来/缕缕芬芳,那才与你/所给予的一切相配/我千山万水之隔的亲人啊/为何恰在这绛红色的家园/不期而遇?我隐隐含泪/默默承受这一份晚来示现的因缘/它绝非若有若无!”

这是垂挂着六十三根小辫子的我当晚写于塔子坝的诗句,现在再看,感觉像是自我似乎悟觉到什么的表白,更像是一种我无法拒绝某种承担的预感。

但还是容我返回开头或者说对开头做个交待吧,毕竟我最先是打算讲述天葬师的故事的……2000年夏天,胸怀新的写作计划的我经过雅江,但没见到仁青,对宗教局的工作心不在焉的阿巴本说放心吧,他还活着,只是已经不再当天葬师了,也不再当畜防站的站长了。那么他还是党员吗?我想问,但立刻觉得这并不重要。一年后,我又去了雅江,已调到县旅游局当局长的阿巴本请我吃饭,意外的是竟看见仁青坐在饭桌前向我微笑,让我激动不已。他比以前老多了,笑的时候好几颗门牙都没有了,不笑的时候,深陷的眼窝与削瘦的脸竟有些像骷髅。我注意到,从他的身上闻不到什么异味了。

依然能说会道的仁青心满意足地告诉我,他去过拉萨了,他见到觉仁波切了,他终于实现了临死前最大的愿望。他说本来想去看我的,但没想到拉萨那么大,人那么多,他只好在朝拜的时候大声地念诵了一遍我的名字,就像是祈望我能听到。他还说收到了我寄去的照片,果然跟他想象的一样,自己那样子,就跟天葬场上每一个等着天葬的死人差不多……

我将一朵朵完美的松茸取出,仔细地除去泥土和杂草,轻轻地用纸巾擦拭,剖开切片,部分装袋冰冻,部分或用酥油煎,或以芥末蘸,并和寄来松茸的、自称在颐养天年的泽仁讨论了更多的吃法……我曾见过的在具有康地景观的树林里生长的“康巴松茸”,那熟悉的纯粹气味充满了我的嗅觉和味觉,也复活了往昔的记忆犹如雅砻江水翻涌不止。我有点惋惜没有一个红烧猪肉罐头来与这松茸搭配,不然我就可以重返柯拉乡那个风雨交加的夜晚,重又听到仁青讲述那些具有惊悚效果的故事。如此说来,我不应该吃完这些松茸,哪怕留下一朵做标本也好,这样就能随时返回我那没心没肺的无邪而肤浅的快乐之中。有时候我需要这样的快乐。

而在逐渐形成这篇文章的时日里,是的,就在前几天,我意外得悉仁青仍健在。这是他的孙女告诉我的。这个世界并不大,我居然会在网上遇到仁青的孙女,与当地不少藏人一样,她也翻山越岭地去了印度,如今英文流利,年轻活泼,从照片上看,秀丽的面容有仁青那轮廓分明的特点。她说爷爷仁青已从牧场搬到了理塘镇上居住,每日祈祷,每日礼佛,平静地过着一天又一天。我询问了仁青的年纪,得知他今年76岁,这在高原称得上是高寿。回顾我第一次在草原上见到他,他就做好了轮回的准备,迄今仍驻留人世,这是这个长篇故事令人欣慰的结尾,毕竟我们世俗凡人还是留恋人间,哪怕这个人间常常比地狱更多苦难。

1999年秋天,初稿于拉萨

2004年4月4日,写于北京

2020年9月6日,修改并定稿于北京

(本文发表于唯色RFA博客

2020.12.16:https://www.rfa.org/mandarin/pinglun/weiseblog/ws-12162020111919.html)